Vol.191 三省堂書店札幌店 工藤 志昇さん

工藤さんが担当する「ヨマサル市」は三省堂書店札幌店、紀伊國屋書店札幌本店、北海道大学生協書籍部クラーク店、MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店で好評開催中!

[本日のフルコース]

利尻島出身の書店員、工藤志昇さんからのお届け便!

「利尻島の魅力を堪能するための本」フルコース

[2021.8.26]

書店ナビ:お好きなテーマで5冊紹介していただく選書企画「本のフルコース 」はさまざまな職種の方にご登場いただいていますが、もともとは書店員さんを対象にした企画として始まりました。

今回は2019年8月の掲載から2年ぶり!書店員さんにご登場いただく原点回帰の回でお届けします。

三省堂書店札幌店で児童書と新書を担当している工藤志昇さん、まずは自己紹介からお願いします。お生まれは北海道の最北部、日本海に浮かぶ利尻島だとか。

工藤:ええ、利尻島は右側が利尻富士町、左側が利尻町という二つの町があるんですが、自分が生まれたのは利尻富士町の鬼脇です。

大学は金沢大学で近世文学を学び、一時は大学院を出て研究職に進もうかと思ったんですが、研究職を一生の仕事にできるのかなという迷いが生まれて、25歳のときに北海道に帰ってきました。

できるだけ本に関わる仕事に就きたくて三省堂書店の大丸札幌店でアルバイトを始め、正社員の登用試験を受けて6年前から札幌ステラプレイス 5階の札幌店で勤務しています。

書店ナビ:フルコースのテーマは、生まれ故郷の「利尻島」ですね。

工藤:今はまだそう簡単に旅行できない状況ですが、予習にあてられる今のうちに利尻島の魅力を知っていただきたくて5冊選んできました。

[本日のフルコース]

利尻島出身の書店員、工藤志昇さんからのお届け便!

「利尻島の魅力を堪能するための本」フルコース

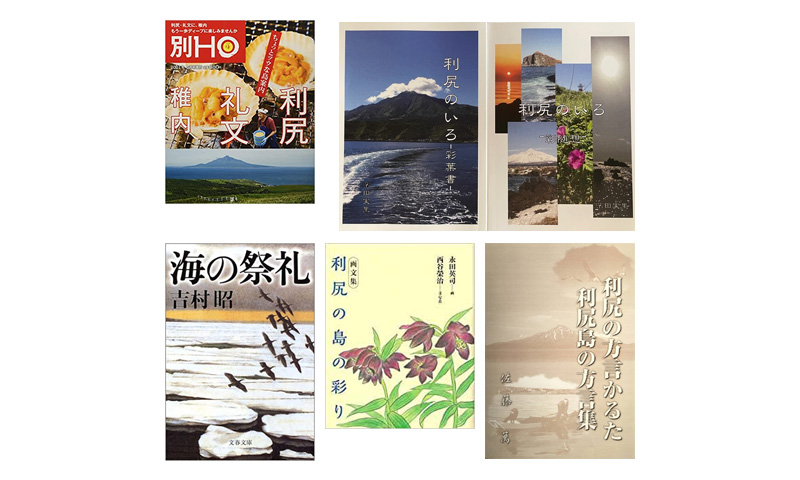

前菜 そのテーマの導入となる読みやすい入門書

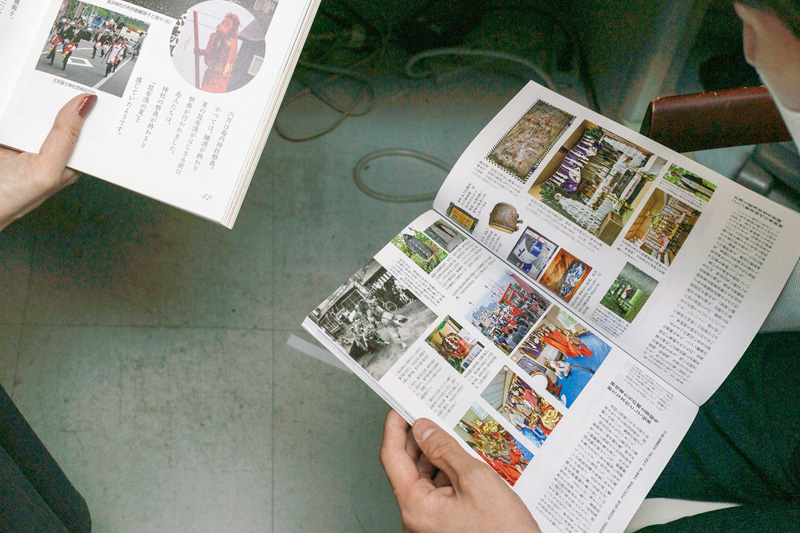

- 別HO ちょっとツウな島案内 利尻 礼文 稚内

ぶらんとマガジン社 - 利尻特集の雑誌は過去にも多々ありましたが、今年5月に発行された本誌は単なるガイド誌ではなく緻密な下調べや現地取材をもとに自然や歴史、会いたくなる人たちをバッチリおさえています。ものすごい上から目線のようで恐縮ですが、これを読めば島めぐりの予習は完璧です!

工藤:まずは《前菜》なので誰もが気軽に手に取れる情報誌がいいなと思い、選びました。今年の5月に出たばかりなので情報の鮮度も申し分ないと思います。

表面的な情報の焼き直しではなく、事前にしっかり調べてから取材されたんだろうなあと思える読みごたえのある記事が満載です。

私が子どもの頃はこんなに観光スポットや食べ物屋さんがあったかなあと思うくらい、いろんな新しいところができていて、驚くことや知らないことだらけでした。

ページをめくるたびに「この人は父の友人で…」と知り合いの顔を見つけていく。「ここに載っている佐々木さんは同級生のお父さん。留萌にある三省堂書店留萌ブックセンターが2021年7月24日に開店10周年を迎えたとき、佐々木さんのところから"皆さんで食べてください"とお店にホタテを送ってもらいました」

島に伝わる伝統芸能、獅子神楽についてもしっかりカバー。工藤さんも子ども時代に南浜獅子神楽を踊ったそう。

書店ナビ:工藤さんのお父さんも漁師さんだとか。やはり、お手伝いされたんですか?

工藤:6月になるとウニのシーズンが始まるので毎朝小学校に行く前に、うちのじいちゃんたちが水揚げしてきたウニを割る係でした。私が割って、ばあちゃんたちがそこから身を取り出していく。

スクールバスに乗り遅れて、じいちゃんのカブの後ろに乗っけてもらって登校したこともありました。今となっては忘れがたい島の思い出です。

スープ 興味や好奇心がふくらんでいくおもしろ本

- 海の祭礼

吉村昭 文藝春秋 - 日本が鎖国時代の1848年、単身利尻島に上陸したアメリカ人、ラナルド・マクドナルドと、長崎で彼に英語を学び、その後開国交渉の場で重要な役割を果たした森山栄之助の足跡を辿る歴史長編。激動の幕末史に故郷「利尻島」が確かに存在していたことを強く感じさせてくれる、《スープ》としてはかなり濃厚な一冊。心して御賞味を。

書店ナビ:2020年9月に利尻島の「本庫屋書店」さんにリモート取材をし、「御書印プロジェクト」に参加している同店の御書印帖には、この本からの一筆を添えているというお話をうかがいました。

工藤:利尻島ではラナルド・マクドナルドのことを小学校の社会の授業で教わるので、自分も間違いなく習った記憶はあるんですが、そのときは「そういう人がいたんだ」くらい(笑)。

大学でこの本を読んではじめて「あの時代にこんな人が、しかも日本の開国の歴史にこんなに深くささり込んでいる」ということが理解できました。

著者も綿密な調査に基づいて書くと定評がある吉村さんですから情報量がすごいし、描写も細かいんです。

マクドナルドがボートから利尻の山影を発見したときの情景と、森山やその他の日本人たちと心を通わせていく描写は何度読んでも胸が熱くなります。

帰省するときは稚内からフェリーに乗るんですが、1時間くらいしたらようやく島の形が見えてきます。この本を読んではじめて帰省したときは、なんだか勝手に気持ちが重なってしまって船上でぐっときました。

魚料理 このテーマにはハズせない《王道》をいただく

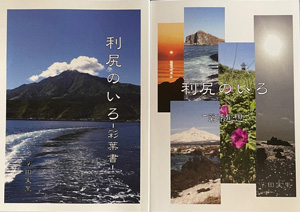

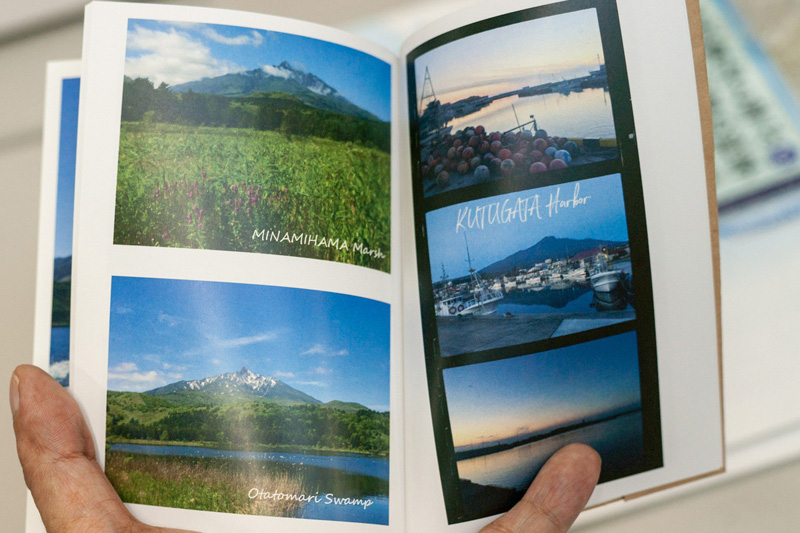

- 利尻のいろ

濱田実里 淡濱社 - 2017年に地域おこし協力隊読書推進員として利尻を訪れ、島の男性と結婚・定住し、現在は出版社を営む濱田さんによる初めてのZINE。フォトエッセイと随筆集の2冊セットで島の自然や人とのふれあいを、祈るように噛みしめるように切り取り、描いています。

書店ナビ:ここから先は、利尻で暮らす方々が書いたステキな本が登場します。

工藤さんが現在力を入れている全国の気概溢れる出版社を集めたフェア「ヨマサル市」でも、この『利尻のいろ』をプッシュしていますね。

工藤:きっかけは私的なnoteを始めようと思い、誰か利尻島のことを書いている人はいるのかなと探したところ、淡濱社さんにたどり着きました。

外から来た人ならではの視点を持ちながら、そこに暮らしがある人として中から発信している文章がとっても新鮮でした。

例えば、車ですれ違っても車種とナンバープレートだけで誰が乗っているのかわかったり、おすそ分けが「鍋ごと」だったり、島の小ささやスケールの大きさがありありと描かれています。

今、30代になった自分のことを振り返ると、人生の半分以上は島の外で暮らし、帰るたびに歓迎してもらい、お土産もどっさりもらってくるけれども、もうすっかり"お客様"になっちゃったなあという寂しさは拭えません。

それに対し濱田さんは現在進行形で島での日々に深く溶け込み、その魅力を広く発信しながら新しい島民になろうとしている。その姿に心の底から尊敬の念を抱いています。

こちらが島のあれこれについて教えてほしいくらい!本当にそう思います。

フォトエッセイ『利尻のいろー彩随想―』左ページ下の写真はオタトマリ沼から見た利尻富士。「札幌銘菓『白い恋人』のパッケージで知られていますよね。私も一番好きな風景です」

実績のない個人出版社の取り扱いは概して書店側は慎重になりがちだが、「上長に相談したら『やってみたら』と背中を押してくれました。それが許される職場でよかったです」と語る工藤さん

肉料理 がっつりこってり。読みごたえのある決定本

- 画文集 利尻の島の彩り

永田英司 画/西谷榮治 文・写真 彩流社 - 学芸員として利尻町立博物館の運営に長く携わってこられた西谷さんの文・写真と、浄土宗の僧侶である永田さんの味わい深いスケッチからなる画文集。島を形作っているあらゆる要素に対するお二人の眼差しが愛と慈しみに満ちていて、読みながら涙がこぼれそうになります。

書店ナビ:少し補足しますと2019年に出版された本書は、島生活61年、当時博物館の学芸課長だった西谷(にしや)さんと、横浜にある浄土宗桂林寺の住職であり、春季法要で島を訪れた永田住職による画文集。

「はじめに」の文章を読むと、限られた滞在時間の中で島特有の花をスケッチしたい永田住職に花が咲くポイントを的確に教えてくれた西谷さんへの「感謝とお礼の気持ちから」本書が企画されたそうです。

西谷さんは今も「島曜日2019」と題したご自分のブログで島の情報を発信しています。

工藤:利尻島を紹介する本を5冊、と考えたとき、真っ先に頭に浮かんだのが西谷さんの存在でした。

私の勝手なイメージでは、西谷さんは"島の生き字引き"。実際、島の歴史や自然を語る企画では必ず西谷さんが出てくるんです。

その西谷さんが本書の「あとがき」でこう語っています。

毎年、定まった時に、野の花が咲き、鳥たちが渡り、島人が海での生業を繰り返すわけではありません。その時々によって動きに時間差が生まれます。(中略)生き物たちや島人はその時々の環境の変化をしっかりと感じ取って、モノをつくりだします。

そうした営みのためにも、利尻島は清浄な島でなければなりません。島人の一人として、清らかな島を大切に守ることを心がけたいと、島の花々や山容を描く永田さんの姿勢から学びました。

工藤:私が大学時代、歴史学の先生が「君たちは歴史学というと坂本龍馬みたいな英雄たちの歴史を知りたいんだろうけど、君らにとって一番身近な歴史は家族や故郷の歴史です。まずはそこに関心を持ってほしい」と言われました。

西谷さんの活動はまさにそのことを実践されていて、頭が下がります。「清らかな島」、心に刻みます。

デザート スイーツでコースの余韻を楽しんで

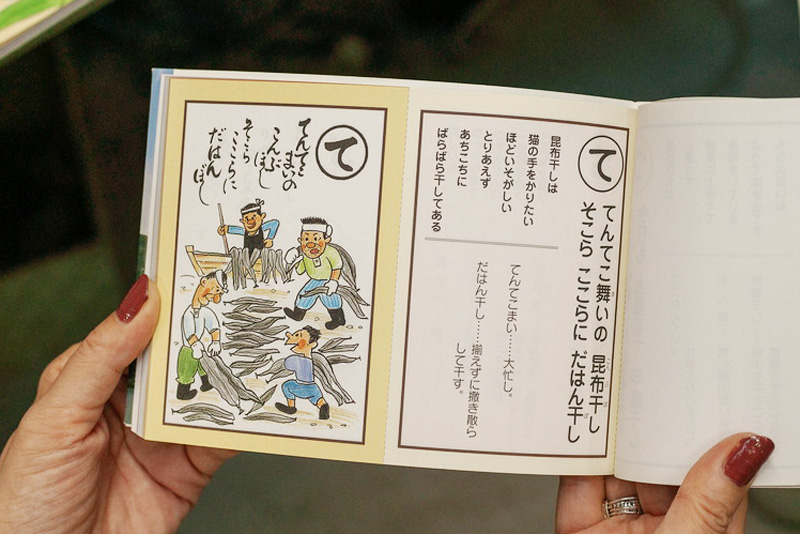

- 利尻の方言かるた 利尻の方言集

佐藤萬 利尻富士町教育委員会社会教育係 - 大正生まれの著者が採集した利尻方言をかるたで紹介する珠玉の1冊。後半は辞典形式で、あ行からわ行までの方言を丁寧に解説しています。島出身の私でもたまに祖母が何を言っているのかわからないことがあります。そんな時にこの冊子があれば!皆さんもお守りがわりにお持ちください。

工藤:最後は《デザート》なのでちょっと面白い方言集を選びました。今日持ってきたこの本は古書なので札幌の書肆吉成さんで買ったんですが、実家に改訂版があることがあとからわかりました。きっと改訂版の方は島民全員に配ったのかもしれないですね。

今もひと夏かけて行われる昆布干しを例に「てんてこまい」と「だはん干し」を紹介。

改訂版の方言辞典。「キックラヘンキでちょっこし休憩」は「ギックリ腰になったので少しの間休みます」

工藤:中学生のときの連絡帳に、先生が本土から来た人だったので「教えてあげよう」と思って、こういう方言集を書いて提出したことを思い出します。

一度、うちのばあちゃんが帽子のことを「シャッポ」って言うと書いたら、先生から「語源はフランス語の帽子、シャポーからきてるんだよ」と教わりました。

あと、アイスキャンデーのことを「ステイク」って言うんですけど、それはスティックから来ているのかなと想像してみたり、そういうのを考えるのが楽しかったです。

ごちそうさまトーク 自分なりのやり方で故郷の島に恩返しを

書店ナビ:フルコースを作ってみて、あらためて故郷にどういう想いを抱いていますか?

工藤:今は帰省から戻るたびにどっさり渡されたお土産を職場で配ったりして、ものすごく喜んでもらっているんですけど、島民としての当事者感がだんだん薄れてきているのは確かです。

でもこうして西谷さんや濱田さんの生き方、営みを見ていると、いつか自分も自分なりのやり方で島に恩返しをできる日がきたらいいなと思います。

書店ナビ:このフルコースがその第一歩になっている気がします。ちょっこし利尻島に行きたくなる故郷愛溢れたフルコース、ごちそうさまでした!

工藤志昇(くどう・しのぶ)さん

1988年、北海道最北の利尻島、利尻富士町生まれ。金沢大学文学部卒業。25歳のときに北海道にUターンし、三省堂書店大丸札幌店にアルバイト勤務。のちに正社員に登用される。三省堂書店札幌店異動後は文芸・文庫、人文書・医学書を経て、現在は児童書と新書を担当。